キッチンは毎日必ず使う場所だからこそ、ちょっとした工夫で「料理のしやすさ」や「片付けのラクさ」が大きく変わります。でも、リフォームを考えると「どこに手を入れるべきか」「何を優先すればいいのか」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、登録者10万人を超える「みやこリフォーム」が現場経験をもとに「やってよかった4つのリフォーム術」をまとめました。間取り・サイズ・収納・家電配置という4つの切り口から、失敗しないキッチンの工夫をお伝えします。

間取りを見直して動線を良くする

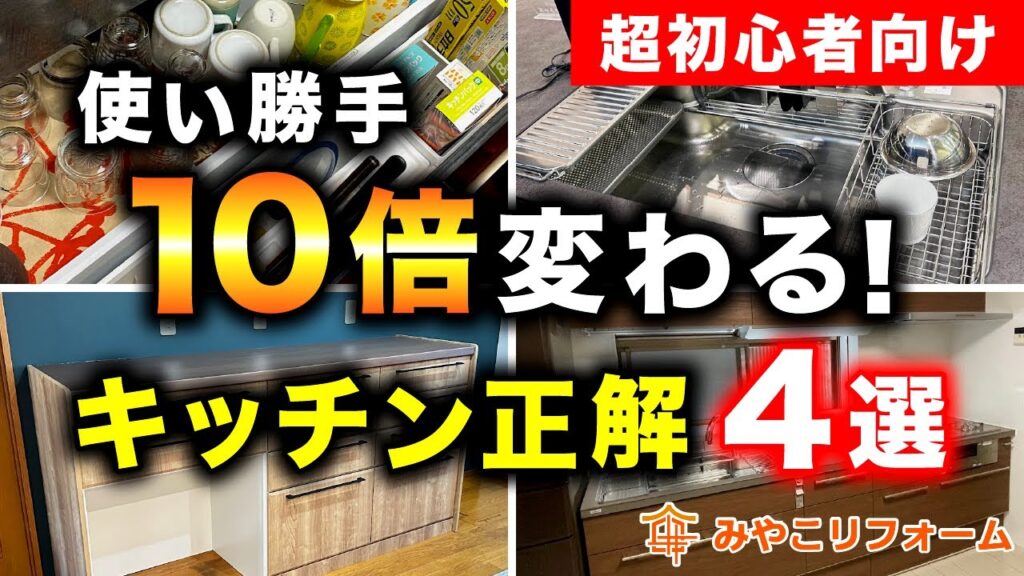

キッチンの使い勝手を大きく左右するのは「間取り」です。特に壁付きキッチンか対面キッチンかによって、動線のスムーズさが変わります。

対面キッチンは動線が短く効率的

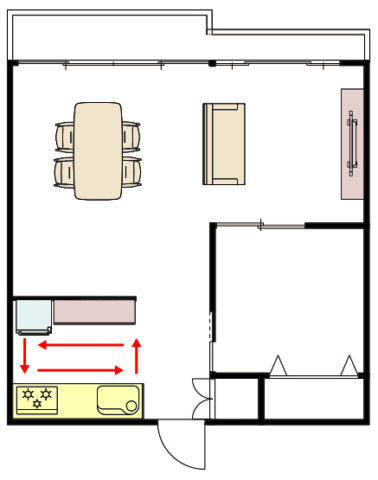

↑壁付キッチンの場合、カップボード・冷蔵庫への動線が長くなる。

↑キッチン背面にカップボード・冷蔵庫がある場合、動線がコンパクトにまとまる。

壁付きキッチンは冷蔵庫やカップボードを横並びに置かざるを得ず、動線が長くなりがちです。対して対面キッチンは、シンクやコンロの後ろに冷蔵庫やカップボードを配置できるので、振り返るだけで必要なものが取れる動線になります。

料理から配膳までの流れがスムーズになり、毎日の作業効率がぐっと上がります。

通路幅を確保すればストレスなく動ける

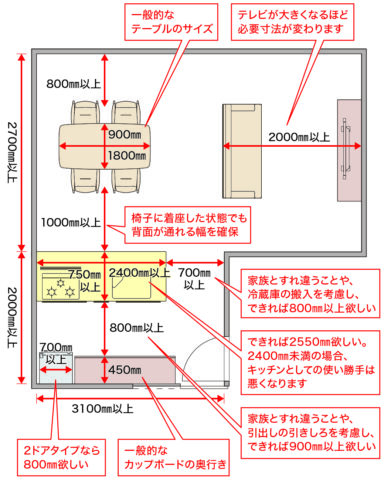

↑キッチン周りの理想的な通路幅。

対面キッチンは動線の短さが魅力ですが、キッチン内部の通路が狭くなってしまうケースもあります。これを避けるために、キッチンの通路幅に注意しましょう。

理想はキッチンの横幅は240cm以上、できれば255cmあると便利で、ダイニングにつながる通路幅は70cm以上、こちらもできれば80cm以上あると快適性が増します。

カップボードとの間もできれば90cm以上あると、複数人で作業してもぶつかりにくくスムーズに動けます。

壁付きキッチンにもメリットはある

キッチンの間取りとしては、対面キッチンがベスト!しかし壁付きキッチンにもメリットはあります。

たとえば、限られたスペースを有効活用できるのは壁付きキッチンならではの魅力です。特に昔ながらの細かく区切られた間取りでは、壁付きの方がレイアウトしやすいケースも。

逆に、リビングと和室・キッチンなどがそれぞれ個室で区切られた間取りで対面キッチンを設けても、他のスペースが十分に確保できず、生活の不便さが増してしまう可能性があります。

そのためリフォームで対面キッチンを採用する場合は、LDKを一体化した上で、キッチンを移動させると良いでしょう。

キッチンのサイズと高さを最適化する

次に大切なのは「サイズと高さ」です。ここを間違えると、せっかくリフォームしても調理スペースが狭かったり、作業時に腰に負担がかかってしまいます。

調理スペースを確保するなら255cm幅のキッチンがおすすめ

築古物件では幅240cm以下のキッチンが多く、調理スペースがどうしても狭くなりがち。シンクとコンロのサイズは、基本的には最新の製品とそれほど変わらず、間の作業台のみがコンパクトに設計されているためです。

可能であれば255cmサイズにして、余裕のある作業スペースを確保するのがおすすめです。

身長に合わせた高さで快適に

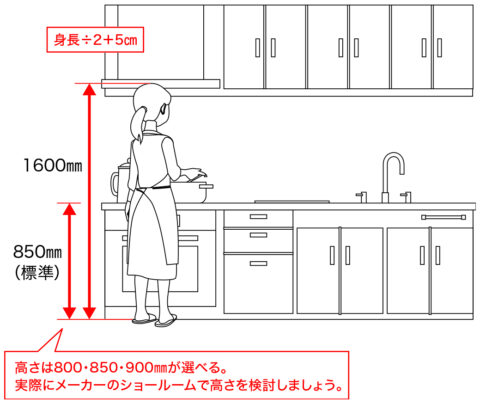

↑キッチンの高さはやや高めのほうが腰への負担が少ない。

キッチンの高さは80cm・85cm・90cmの3種類が標準です。目安は「身長÷2+5cm」ですが、低めより高めの方が前かがみにならず、腰への負担を減らせます。

たとえば身長170cmなら90cmが快適。迷ったらショールームで実際に立って確かめるのが一番です。

収納とシンクをグレードアップする

収納やシンクの仕様は、普及グレードと中級以上で大きな差が出る部分です。「同じキッチンなのに、こんなに違うの?」と驚く方も多いポイントです。

引き出し内部の工夫で収納力が変わる

↑斜めに取り出すことのできる「ラックパッド収納」。

普及タイプはシンプルな引き出し構成ですが、中級以上になると奥行きが深く、斜めに開く「ラックパッド収納」など工夫された構造を選べます。鍋やフライパンも取り出しやすくなり、収納量も増えるので作業効率が格段に上がります。

二層構造シンクで作業スペースを広く使える

↑リクシルのダブルサポートシンクで、調理手順の短縮化。

リクシルの「ダブルサポートシンク」やタカラスタンダードの「家事らくシンク」など、二層構造のシンクは上段で下ごしらえ、下段で洗い物と作業を分けられます。従来はコンロとシンクの間で行っていた作業をシンク上で完結できるので、調理スペースが狭いキッチンでも効率よく使えます。

コンロはIHにすると掃除がラク

ガスコンロに比べてIHはフラットな天板で掃除がしやすく、オート調理機能も充実。短時間で一品増やすこともでき、忙しい家庭にとっては時短効果が大きいです。

家電とゴミ箱の配置を工夫する

最後に意外と見落としがちなのが「家電とゴミ箱の配置」です。調理中に何度も使うものだからこそ、最初のレイアウトで差が出ます。

カップボードに家電をまとめると使いやすい

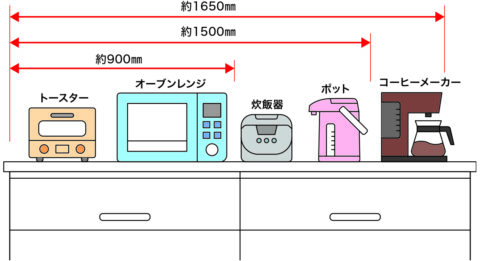

↑カップボードのサイズは約150cmあると、大抵の物は置ける。

トースターや炊飯器、ポット、コーヒーメーカーをすべて置くなら、カップボードは幅が150cm程度あると安心です。120cmだと置ききれないことが多く、別の場所に分散させるレイアウトになってしまうこともあります。

配置を考えてからカップボードのサイズを決めると失敗が少なくなります。

コンセント計画で配線をすっきり

家電の数が決まれば必要なコンセントの数や位置も決まります。設計段階で考えておくことで、延長コードが散乱するような見た目の悪さや使いにくさを防げます。

ゴミ箱はカップボード内に収めると快適

↑ゴミ箱の収納付きカップボードは造作も可能。

ゴミ箱をキッチンの外に出すと邪魔になり、リビングからも見えてしまいます。カップボード内に収める仕様を選べば、見た目もすっきり。動線の邪魔にもならず、快適に使えます。

まとめ

キッチンの使い勝手は「間取り」「サイズと高さ」「収納・シンク」「家電・ゴミ箱」の4つで大きく変わります。

- 動線を良くするなら対面キッチンにして通路幅を確保

- 作業効率を上げるなら255cmサイズと身長に合った高さを選ぶ

- 中級以上の収納や二層シンクを取り入れて効率化

- 家電とゴミ箱の配置を工夫してすっきり使う

小さな工夫でも毎日の料理や片付けが劇的にラクになります。ぜひリフォームの際には、今回の4つのポイントを取り入れてみてください。